血圧とは、心臓が血液を全身に送るときの圧力のことです。

血圧が基準値以上で、それが続く状態のことを「高血圧」と言われています。

高血圧は自覚症状が明確ではなく、放っておくと動脈硬化を起こし、やがては心臓病などの合併症になっていきます。

自覚症状が出たときはすでに生死に関わる病気が進行していたという例もよくあります。

血流が止まると、脳細胞が壊死し、脳に重大な障害をもたらします。

高血圧が続くと細い血管が動脈硬化を起こしたり、血管がふくらんで動脈瘤を創ります。これが破裂して起こるのが「脳出血」です。

多くの場合は自覚症状がなく、突然起こります。急激な発作の場合は、死亡することもあります。

脳出血の一種で、脳を包む細い血管に動脈瘤ができ、それが破裂して起こるものです。

腎臓の小動脈の動脈硬化が腎機能を低下させることを「腎障害」「腎硬化症」といいます。

進行が遅いため、発見されにくいのですが、腎不全にまで疾患が進行すると、血圧は更に上がります。

これが続くと「心不全」になり、動悸・息切れ・呼吸困難などに陥り、生命にも関わります。

動脈硬化によって心臓の冠動脈が狭くなり、血液の供給が低下した状態を「狭心症」と言います。

冠動脈がさらに細くなったり、血栓が詰まることで、血液が供給されない部分が懐死する病気が「心筋梗塞」です。最初の発作で3割の方が亡くなり、半数以上は1時間以内に亡くなると言われています。

高血圧が直接の原因ではありませんが、高血圧の人はそうでない人に比べて2~3倍も多いことがわかっています。

高血圧の人が糖尿病になると、それぞれの病状が加速され、「心筋梗塞」などが起こりやすくなります。

心臓の収縮と拡張(拍動)のリズムが正常範囲を超過し、遅くなったり速くなったりして乱れてしまう状態のことです。

内容的にはそのまま放置しておいてもよいものから、すぐに治療を行わなければならないものまで極めて多彩です。

自覚症状が出る場合には、ふらつき・めまい・失神などが起こることもあり、重大な不整脈が隠されていることがあります。

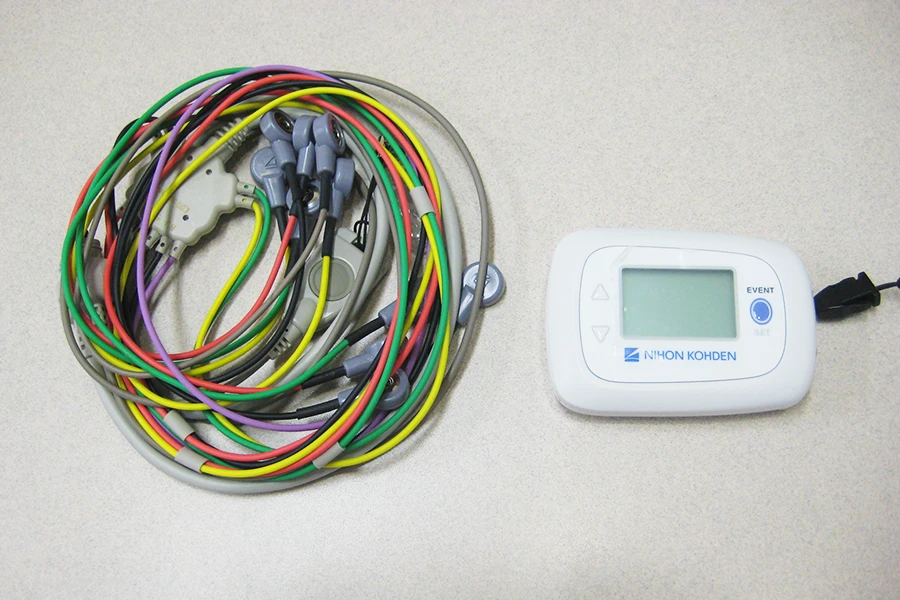

長時間連続記録心電図検査

(ホルター24時間心電図検査)

胸に5~6個の電極を着け、携帯型の小型の記録装置を腰などに長時間に渡って着け、(入浴以外の)日常生活をしながら心電図をとる検査で、いつ起こるかわからない不整脈を発見するのに役立ちます。

心電図検査

心臓が血液を送り出すために拍動する時、心臓の筋肉が収縮して微細な電気を体表面から記録したもので波形として現わします。 自覚症状がある場合には、医療機関を受診し、その原因を突き止めるための検査を受ける必要があります。

自覚症状がない場合には、1年に1回程度の割合で、通常の心電図検査を受けるようにすればよいでしょう。

発作的に心筋が虚血(必要な血液が臓器に供給されていない)に陥り、胸痛や胸部圧迫感などを起こす状態のことです。

発作がすぐにおさまる場合、胸痛などの症状が現れ、数分で改善した場合は受診する必要はありませんが、発作がすぐにおさまらない場合、発作が数分続く場合、または1日に何度も繰り返し発作が起こる場合は、不安定狭心症や心筋梗塞の疑いがあり、緊急の処置が必要です。

「生活習慣の修正」において中心となるのが、「食事療法」です。

基本的には食べ過ぎ・飲み過ぎを避けてバランスの良い食事をこころがけましょう。

1.規則正しく、ゆっくりと食事する

三食を規則正しく、腹八分目でとることが基本です。食事はなるべく決まった時間にとり、よく噛んでゆっくり味わうことで満腹感が得られ、食べ過ぎの予防にもつながります。

早食いやながら食い、間食、暴飲暴食は血圧や体重増加の原因となるため控えましょう。日々の食習慣を整えることが、生活習慣病の改善に大きく役立ちます。

2.塩分摂取量を抑える

塩分のとり過ぎは高血圧の大きな原因となるため、日頃からできるだけ控えることが大切です。

調味料は使いすぎず、味付けは薄味を心がけましょう。加工食品や外食は塩分が多く含まれやすいため、量を調整したり、汁物は残すなど工夫すると効果的です。

3.外食でも品数が多くバランスが良いものを選ぶ

外食時は、主菜・副菜・汁物が揃った定食など、品数が多く栄養バランスの良いメニューを選ぶよう心がけましょう。

揚げ物ばかりの組み合わせや、塩分の多い麺類のみといった偏った食事は避けることが大切です。味付けが濃いと感じる場合は、汁を残すなど工夫して摂取量を調整しましょう。

4.カリウムを摂る

カリウムには、余分な塩分を排出してくれる役割があります。たくさん摂れば良いというものではなく、塩分の3分の1を目安にすると良いでしょう。

カリウムを多く含む食材としては、ほうれん草・春菊・いも類・バナナ・海藻類など。 ただし、腎臓が悪い人が摂取すると、逆に血圧の上昇を招くことがありますのでご注意ください。

高血圧とたばこ

たばこを吸うと、ニコチンが副腎を刺激して血圧を上げるホルモンを分泌するのと同時に交感神経も興奮させるため、必ず血圧が上がります。動脈硬化を進行させるほか、狭心症や心筋梗塞のリスクも高まります。

受動喫煙による家族の被害も見逃せません。 最良の選択は、何といっても「禁煙」することでしょう。

高血圧とお酒

習慣的な飲酒は血圧を上昇させます。

たばこのようにやめる必要はありませんが、節酒は降圧に効果があるといえるでしょう。

飲酒の適量の目安

几帳面で責任感の強い人ほどストレスに弱く、血圧が上がりやすい傾向になります。ストレスを上手に解消する方法を見つけることが必要です。寒いと血圧が上がります。

外出時や入浴時など急激な温度変化は血圧の上昇をもたらすので、気をつけましょう。睡眠が不足すると体のリズムが狂い、血圧が上昇します。

十分な睡眠をとって、体調を整えましょう。

車の運転、賭け事も血圧が上昇しやすくなっています。